L’autopsia in breve

L’autopsia in breve

Siccome viviamo nell’epoca dei post brevi, brevissimi, quasi inesistenti; dei video di pochi secondi; delle relazioni da una settimana (accompagnate da grandi dichiarazioni di amore eterno, sbandierate sui social con l’orgoglio della rivalsa); e siccome questa recensione sarà un po’ lunga, ecco un breve riassunto.

Mircea Cărtărescu ha scritto un romanzo (Solenoide) abbastanza esteso (937 pagine nella traduzione italiana, edita da Il saggiatore). È ambientato in Romania, possiede forti elementi onirici, io l’ho letto, e mi è piaciuto.

Fine.

Ispezione esterna

Ora torniamo nel mondo reale. Lo stesso in cui la Romania diventa, nel 1948, uno Stato comunista. Assieme alle limitazioni della libertà personale, inizia anche la russificazione ad opera dell’Unione Sovietica. Gli anni passano e in Romania l’ingerenza dei “russi” (sovietici in realtà) viene tollerata sempre meno. Così, quando nel 1956 l’URSS decide di rispondere alle richieste di libertà dell’Ungheria con le divisioni corazzate, la Romania non ci sta. Sembra l’alba di un nuovo momento di speranza, un’era nuova e finalmente autodeterminata; invece è l’inizio della fine, che sfocia nel giro di pochi anni in una delle più deliranti dittature che l’Europa abbia mai conosciuto. Nicolae Ceauşescu instaura un regime di controllo totale, dotato di una struttura di spionaggio e delazione che non risparmia nessuno, il tutto guarnito da un abnorme culto della personalità che vede lui stesso e la moglie Elena al centro di una mitologia malata. Questo culto si concretizza nella costruzione di monumenti inutilmente sfarzosi, costosi, eccessivi, contraltare di un progressivo e insanabile collasso dei conti pubblici. Quando nel 1989 Ceauşescu e la moglie vengono deposti con una rivoluzione dal sapore di colpo di Stato, e sommariamente giustiziati, l’economia rumena è inesistente, ma soprattutto compromessa a tal punto che le possibilità di rilancio sono precluse non solo in tempi brevi, ma anche medio-lunghi. Oggi, più di trent’anni dopo, gli effetti dello scempio si risentono ancora pesantemente. Seguirà alla caduta del regime un nuovo periodo oscuro, di emigrazione e povertà, turismo sessuale e instabilità. Altre nazioni dell’Est Europa, ugualmente provate da decenni di governo partitico inetto e corrotto, riusciranno in breve tempo a colmare il gap col mondo occidentale. Non la Romania e la sua cronica mancanza di infrastrutture strategiche. Negli ultimi anni la situazione sta migliorando e il salario mensile medio è passato dai 145 euro del 2004 ai 635 del 2018 (dati frutto comunque di interpretazione statistica), ma la strada da percorrere è ancora lunga.

Queste tre fasi storiche sono quelle che Mircea Cărtărescu ha vissuto, in prima persona o tramite i genitori, e assieme a lui buona parte del popolo rumeno. Fasi distinte ma tutte caratterizzate da ingiustizia, abusi, mancanza di speranza; la necessità di ricorrere a stratagemmi per inventare un pasto; lunghe code per accaparrarsi bombole del gas, una porzione di formaggio, qualche pezzo di carne, beni primari che comunque non bastavano mai per tutti. Cambiavano le situazioni politiche ed economiche ma restava difficoltoso, per le madri, perfino scovare un po’ di latte in polvere. Racconta Cărtărescu delle gite al mare, da giovane, con suo padre, e dei piatti gustati al ristorante: pollo bollito.

In quest’epoca di privazioni e depressione andiamo di rado gli uni a casa degli altri. La gente non ha cosa mettere in tavola e niente con cui lodarsiSolenoide, Mircea Cărtărescu

Quando arrivai a Bucarest (Bucureşti) negli anni ’90 trovai qualcosa che superava le mie aspettative. Una città enorme, sventrata, senza punti di riferimento. Le palazzine abitative (bloc) si estendevano uguali le une alle altre per chilometri; variazioni di colore che passavano dal grigio fegato al grigio tortora; facciate prive di intonaco, spesso anche di infissi, dietro alle quali si intravedevano le vite dei cittadini rumeni, come in un modellino sgangherato. Agli angoli delle strade carcasse umane, troppo magre per essere riconosciute come prostitute, attendevano clienti che probabilmente non sarebbero mai arrivati. I loro corpi devastati non avevano mai toccato le droghe che circolavano in occidente. Il prezzo di quelle sostanze era troppo fuori mercato in un’economia che si piazzava oltre un ordine di grandezza sotto a quelle europee. Erano la fame e lo sballo da sostanze chimiche, vapori di solventi e miscugli di ogni genere, a scavare quei busti e quelle cosce. Attorno a loro branchi di cani selvaggi, a centinaia, dal pelo infangato e irso, rubavano la spesa alle anziane e mordevano gli pneumatici delle auto che osavano (come quella sulla quale io viaggiavo) chiedere strada, magari con un colpo di clacson. E poi all’improvviso, tra gli scheletri di una città morta, compariva una fedele copia dell’Arc de triomphe de l’Étoile, e degli Champs Elysees, un viale lindo, di prezioso marmo bianco, che dall’arco lanciava le sue linee di fuga prospettiche verso un palazzo enorme, il più grande del mondo o il secondo o al massimo il terzo. Al suo interno vidi con i miei occhi i deliranti tappeti intessuti in Transilvania, così vasti che si raccontava li avessero introdotti nell’edificio prima di finirlo, perché non sarebbero poi passati, neppure arrotolati, per le porte o le finestre. E lampadari di fine cristallo, enormi, e in così grande quantità che, accendendo tutte le lampadine, la capitale intera avrebbe patito la mancanza di energia elettrica. E due dipinti del Conducător, la guida, e della moglie, così alti che, visti da lontano, ingannavano sulle dimensioni della sala da ballo; sembravano immagini ragionevoli, e invece erano effigi alte 18 metri. Marmi ovunque, più di mille stanze, un bunker antiatomico, oggi questo edificio degno di un faraone, chiamato ironicamente Casa del popolo, ospita in una sua piccola porzione il Parlamento. Dalla sua terrazza più maestosa si assiste al triste spettacolo di una finta Bucarest, una finta Parigi, e chissà come si sentiva Ceauşescu guardando quella finzione parigina, mostrandola alla moglie, in modo simile a quando l’inquietante Shin di Nanto esibiva a una riluttante Julia la città (Croce del sud) che aveva creato per lei. Champs Elysees che, visti da vicino, non erano in marmo, ma di cemento grossolanamente dipinto in bianco, e dietro quella vernice scrostata la maggior parte delle abitazioni erano devastate, abbandonate, deserte.

Ricordo che a Bucarest fui invitato a un matrimonio di sconosciuti, nel quale nemmeno gli sposi si azzardavano a essere felici. E le poche decine di invitati sorridevano, ma senza farsi sentire. Una ragazza stanca, che annaffiava una strada polverosa con un getto d’acqua, sotto lo sfondo di un’enorme torre di raffreddamento, mi chiese di accompagnarla a casa alla fine di un estenuante turno di lavoro. La portai fino al bloc dove viveva, al limite della città, mi persi molte volte mentre tornavo, e non la rividi mai. Un’imprenditrice che conosceva l’italiano, viveva in Veneto da molti anni, m’invitò per il 15 di agosto fuori città. I suoi parenti organizzavano un pranzo nei boschi per festeggiare l’Assunzione della Vergine Maria. Nessuno tranne lei parlava italiano ma ci si capiva lo stesso, come se io fossi stato ligure e loro friulani; mangiammo ciorbă de burtă, caşcaval, riso avvolto nella verza e irrorato da un sugo di brodo e olio; le anziane commentavano di come le zanzare si spostassero, di paese in paese, in base allo scoppiare delle guerre; e quando un’aquila sorvolò il nostro prato tutti bevemmo, per il segno di buona ventura, l’unico liquido disponibile, acquavite.

Conobbi anche alcuni malviventi, erano ridicoli. Li guardavo fissi negli occhi, una dimostrazione di carattere, decisero, dovevo per forza essere il figlio di un mafioso, solo così avrei potuto esibire tanto ardimento. Mi mostrarono i loro pericolosi traffici: duplicavano DVD dei film di successo. Durante una passeggiata notturna, un poliziotto stanco, guarnito di larghi baffi antichi, minacciò sanzioni, chiese una mazzetta, un semplice pacchetto di sigarette, ma sulla soglia del gesto fu colto dal timore e si tirò indietro. Bucarest era la città più simile a uno scenario post nucleare che avessi mai visto, o immaginato, e non avrei mai più, in nessun luogo, trovato qualcosa di paragonabile; neppure a Phnom Penh la decadente, devastata è vero ma da una lunga sovrapposizione di accadimenti; e neppure a Pyongyang la colorata, dove il regime ancora resiste e almeno le apparenze sono salve.

Cărtărescu mette nero su bianco l’essenza della città che è sfondo della sua letteratura: Bucarest, “la città più triste che sia mai esistita”, la più malinconica, disgraziata, miserabile città della terra; metropoli apparsa all’improvviso, già cadente; “progettata come un grande museo della malinconia”; “città della rovina, del decadimento, delle malattie, dei calcinacci e della ruggine”.

Bucarest non era in guerra, eppure la rovina più desolante coinvolgeva ogni cosaSolenoide, Mircea Cărtărescu

Per utilizzare un topos ricorrente nell’opera di Cărtărescu, mi sembrò, arrivando in Romania, di aver scovato un gemello di cui non conoscevo l’esistenza. Un popolo che parlava quasi come il nostro, in una sorta di dialetto; che viveva in città cosparse di statue della lupa nell’atto di allattare due fratelli bellicosi; persone con i nostri stessi occhi scuri e capelli scuri e lo strano disincanto per la vita e lo sguardo della rassegnazione (occhi ancora più simili ai nostri di quelli vispi degli ispanici, o di quelli nostalgici dei lusitani); ma un popolo che era stato il gemello sfortunato; che aveva, per lo strano incrocio di destini, imboccato la via sbagliata di fronte a uno dei tanti bivi dell’esistenza. Era stato rinchiuso da un folle nel seminterrato d’Europa, maltrattato, abusato; e a quel tempo, appena liberato, esplorava titubante i confini della prigione, abbagliato dalla luce del sole, timoroso di cosa avrebbe trovato ma ancora disposto ad accordare fiducia al prossimo.

Mircea Cărtărescu, Solenoide (Solenoid, 2015). Pubblicato in Italia da Il saggiatore nel 2021. Traduzione di Bruno Mazzoni.

La trama in una riga: Un professore di romeno della periferia di Bucarest squarcia il velo che copre la realtà.

Dissezione

Di fronte a una situazione tanto tragica, che ha segnato l’essenza di una nazione per decenni, ogni mente umana cerca, al pari di un motore che si surriscalda, l’autoprotezione. “Il dolore è un diverso nome per la realtà”. E così una mente naturalmente fervida, come lo è di certo quella di Cărtărescu, che sarebbe stata capace di mantenere quella capacità, tutta infantile, di piegare lo spazio e il tempo anche se fosse cresciuta in una realtà più patinata, trova nella devastazione lo slancio per costruire accanto alla realtà apocalittica una dimensione nuova, foderarla con colori e sensazioni tattili uniche, costruirci sopra, dentro, sotto una serie di mondi che non sono sconnessi da ciò che Bucarest è stata nelle sue strazianti esistenze.

Non occorre né l’apparecchio nichelato che avvolge la gamba esile come una croquette, né la garza insanguinata per sentire l’orrore della vitaSolenoide, Mircea Cărtărescu

Le due dimensioni rappresentative di Cărtărescu infatti convivono: la capitale sventrata, carbonizzata, desolante e senza futuro, si schiude all’improvviso tramite palpebre di animali mostruosi, organi interni che vivono di vita autonoma, meccanismi o dispositivi che non appartengono alla nostra tecnologia. Emerge allora un mondo nuovo dove tutto è tremolante e iridato, rilucente e luccicante, lucente e lucido. Lanuginoso, livido, umido. Molle e filiforme, filamentoso. E fibroso, fluido, gelatinoso. Membranoso. Violaceo, rossastro o scarlatto, purpureo, sanguinolento o nerastro, verdognolo, azzurrognolo, azzurrino. Giallino, giallognolo, ingiallito; iliaco, ialino, oleoso; oleato e opalino, opaco, poroso, caolino. Putrescente e goffrato; chimerico e pulsante. Lattescente, latteo, lattoso; amniotico e madreperlaceo, diafano, corallino e colloidale. Cristallino, diamantino, quarzeo; ma anche vitreo, vetroso, traslucente; e traslucido, trasparente, transfinito. Fosforescente e abbagliante. Oltre che, ovviamente, abbacinante.

Dal mondo che lo circonda, opaco, privo di colore, senza luce, Cărtărescu seziona con un bisturi la superficie del reale e ne mostra i congegni alieni sottostanti. Per sua stessa ammissione l’attività romanzesca non è disgiunta da quella poetica, e le immagini che costellano i suoi romanzi sono potenti, talvolta commoventi. Mentre raccontano ciò che potrebbe sembrare, a un’analisi superficiale, il delirio di un (auto)personaggio, riescono invece a trasmettere il dramma di un popolo intero, e lo sconforto di una mente solitaria di fronte all’enigma dell’esistenza. La qualità della sua “prosa poetica” di certo non può essere trasmessa in italiano, ma il suo traduttore “ufficiale”, Bruno Mazzoni, difficilmente potrebbe essere superato. Profondo studioso della lingua romena, professore ordinario all’Università di Pisa, destinatario di numerosi riconoscimenti, è stato perfino insignito di due dottorati di ricerca honoris causa da altrettante università di Bucarest e Timişoara.

Cărtărescu, in quest’opera, non vuole più raccontare di sé, ma vuole ancora raccontare di sé. E così immagina che, la sera del 24 ottobre 1977, quando presentò al circolo letterario dell’Università di Bucarest (Il Cenacolo del Lunedì – Cenaclul de luni, chiuso poi dal regime nel 1983 perché ritenuto sovversivo), la sua prima opera poetica, ambiziosa e difficile, anziché riceve quel plauso che il vero Mircea Cărtărescu ricevette, fondamentale per il suo investimento futuro di risorse, Cărtărescu immagina invece che Mircea Cărtărescu (il personaggio) quella sera venne stroncato senza appello, e smise (almeno apparentemente) di scrivere. Di questo sdoppiamento di universi non se accorge solo l’autore Mircea Cărtărescu, che l’ha ideato, ma anche il personaggio Mircea Cărtărescu divenuto (anziché scrittore di fama internazionale) insegnante di romeno in una scuola di periferia. Immagina il personaggio di trovarsi un giorno ad assistere alla presentazione, presso la sua scuola, del libro di un importante autore, suo omonimo. E di mettersi in coda, per la firma della copia, senza che per questo l’importante autore si accorga che quell’anonimo insegnante di periferia gli assomiglia, si chiama addirittura come lui. Comincia così una biforcazione spaziotemporale nella quale il personaggio Mircea Cărtărescu vive una vita nuova, ma si nutre degli stessi ricordi dell’autore Mircea Cărtărescu. Il quale ha svolto, dal 1980 al 1989, proprio lo stesso mestiere del suo personaggio, e conosce quindi molto bene l’ambiente delirante delle scuole di periferia. Ne escono infatti una serie di ritratti esilaranti e tragici di professori di ogni materia, custodi, impiegati amministrativi, tutti dotati di caratteristiche uniche, ma anche di tratti universali.

Una volta scollata l’esistenza del personaggio Mircea Cărtărescu, anonimo professore della scuola nr. 86, dalla linea temporale dell’autore Mircea Cărtărescu, scrittore di fama internazionale, la storia scorre in un paesaggio desolante, quello di una scuola enorme e senza senso, che pullula di pidocchi ed è circondata da fabbriche abbandonate e discariche, officine e lunghi viali deserti; una struttura popolata da soggetti miseri che cercano di arrangiarsi come possono, vendendo perfino i compiti dei propri studenti per arrivare a fine mese. Chi può ostenta, come la professoressa che mostra la biancheria intima importata dall’estero, privilegio raro sia per motivi economici che per la necessità di sfruttare amicizie altolocate. Un mondo in cui possedere una Fiat 600 dona un fascino irresistibile, e permette di abusare sessualmente di molte donne, restando impunito. Dove gli studenti vengono maltrattati, picchiati, dove “le ripetenti hanno lividi sulle cosce come le prostitute”. E Mircea (il personaggio) come reagisce a questo mondo? Vedendo, o immaginando; creando, o scoprendo; le pieghe della realtà. Fin da bambino, come tutti noi, trasfigura lo squallido ufficio denunce della milizia, dove la madre si reca per il rinnovo dei documenti, o lo studio dentistico dov’è costretto a subire le torture sanitarie; ne nascono grotte enormi, animali da bestiario, tubi di liquidi organici ed energie misteriose. Ma Mircea, crescendo, non perde questa capacità e dietro a ogni palazzo bruciacchiato, sotto a ogni lurido pavimento dei capannoni abbandonati, vede scoperchiarsi un mondo nel quale membrane e macchinari interagiscono con strutture fetali, visioni dotate di luci e colori opposti rispetto alla realtà che opacizza la metropoli. Mircea immagina di collezionare, oltre ai dentini da latte, persi durante l’infanzia e conservati in una scatolina di caramelle, e le treccine di quando era bimbo, tagliate con un colpo di forbice, anche le proprie piccole e infantili vertebre, o le ossa delle falangi, come se fossero state anch’esse sostituite col passare del tempo, una a una, mentre cresceva. L’esperienza traumatica del servizio militare si conclude solo quando, finalmente congedato, dopo un lungo bagno caldo, si stacca dal suo corpo una cute scura, come fatta di caucciù, di lordume solidificato, che lui conserva ancora, “sopra una gruccia, nell’armadio”. La sua abitazione consente di far levitare la fidanzata e farla apparire “vitrea, semitrasparente, con gli organi interni che si muovevano oscuramente, con lentore sottopelle”; si congiungono in quel modo, volteggiando, finché il corpo fluttuante di lei è circondato da perline di sperma e sudore. Una casa che si apre in squarci di infinite stanze, ogni volta diverse, che lui sceglie via via di esplorare senza mai esaurirle. Un mondo nel quale i corpi sono trasparenti, diafani, come quelli dei gamberi, degli afidi e delle meduse; dei feti e delle pupe. Cuori e trachee si vedono pulsare sotto la superficie. Talvolta le bambine sono gigantesche, lunghe cinquanta metri, altre volte le statue bronzee di animano, le loro articolazioni cigolano per il peso, si muovono emettendo clangore. Ogni fabbrica, palazzo, capannone, è un diorama dal quale ci si aspetta di essere sollevati a forza da un gigante che prima ne scoperchi il tetto; l’uomo non è dissimile, nel suo muoversi, dai parassiti mostruosi che infestano, a una scala più piccola, quello stesso diorama. Il compagno Nistor, che percuote i bambini del sanatorio, è un robot che dorme privo di volontà e si governa con una pulsantiera tatuata. Le donne incinte sono per Mircea come matrioske; il ventre trasparente di una donna gravida permette di vedere, all’interno, un’altra piccola donna, anch’essa già gravida, e così via, in modo ricorsivo, fino ai limiti dimensionali della meccanica quantistica. Perfino il cielo stellato, ampio, spettacolare, che affascina adulti e bambini, diventa oggetto di terrore; obbliga a scappare, attanagliati dalla paura che il tappeto di stelle, “pezzetti rocciosi di quarzo, granelli di zucchero, cocci sminuzzati”, in grado di attivarsi in “alberi a camme, cremagliere, invertitori, minuscole molle di ottone”, il cui ticchettio accompagna i passi del protagonista, possa crollare, diventando una pioggia torrenziale di miliardi di ragni in caduta libera, sospesi a filamenti scintillanti.

A solo pochi giorni dall’arrivo delle sue prime mestruazioni, le unghie della ragazzina avevano cominciato poco a poco a colorarsi, tutte assieme come le ossa del suo corpo di preadolescente, che ormai risultavano intensamente colorate persino sulle radiografie in bianco e neroSolenoide, Mircea Cărtărescu

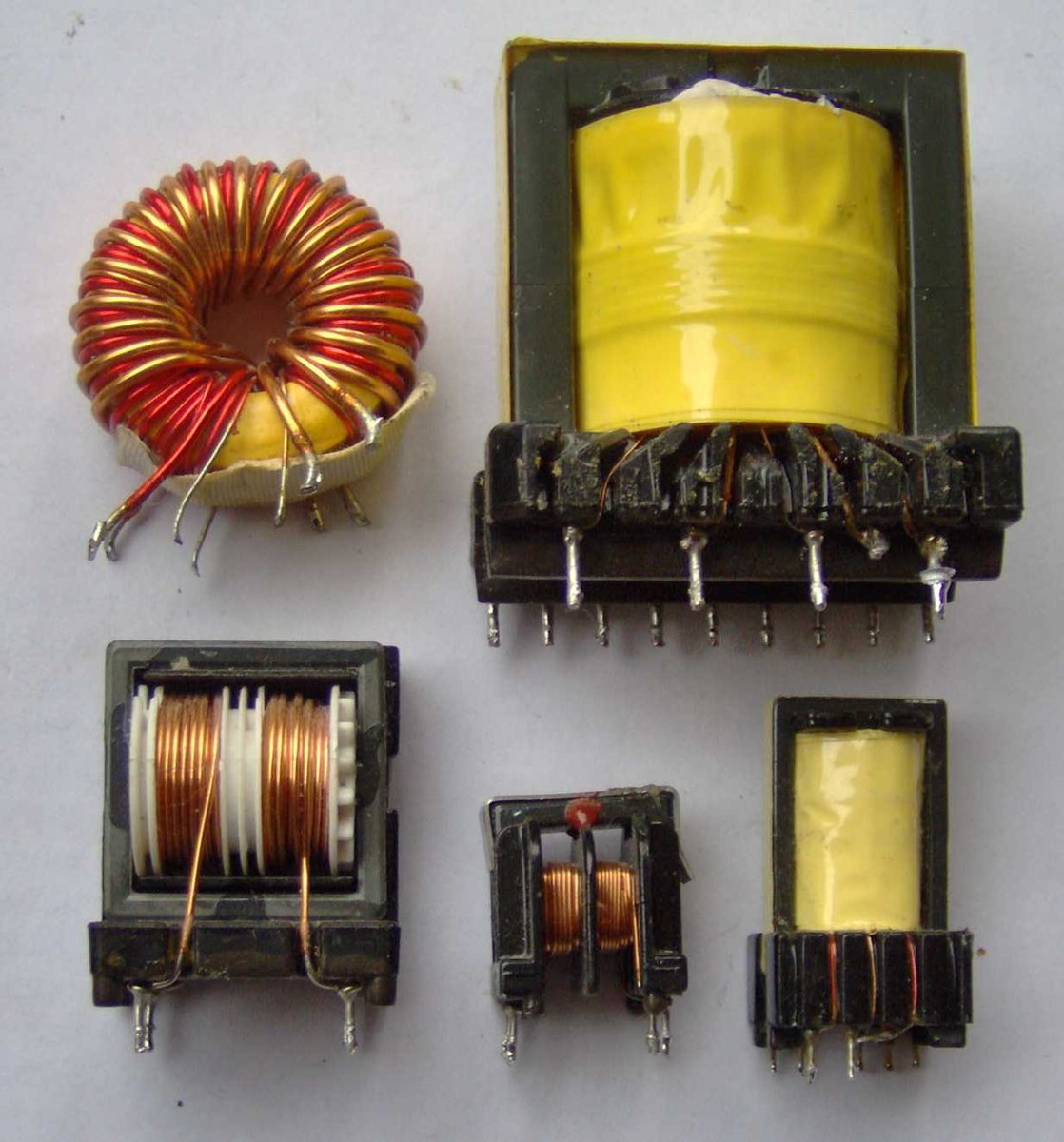

Un’evasione, forse, tutto è un’evasione. Citando l’Abbot di Flatlandia, Mircea si chiede come può un punto fuggire dalla sua prigione, disegnata sulla pagina, un semplice quadrato che però lo circonda completamente. La risposta è banale. Sebbene al punto sembri impossibile, si potrebbe liberare facilmente, gli basterebbe staccarsi dalla pagina, sollevarsi in modo perpendicolare verso la terza dimensione. Ma per un essere bidimensionale quel semplice passaggio è inconcepibile. Lo stesso potrebbe fare, se lo volesse, il carcerato di un fumetto: evadere sollevandosi dalla pagina. E Mircea a questo aspira: innalzarsi dal mondo in una assurda, complessa, sfuggente quarta dimensione; riuscire in questo modo a evadere con relativa facilità. Il delirio come “parte più preziosa della realtà”. E la Bucarest grigia e triste si anima così di ipercubi, immagini di Hinton, cubi di Rubik, bottiglie di Klein, frattali di Mandelbrot; aule scolastiche infinite, tanto che non bastano le lettere di tutti gli alfabeti per classificarle, come gli infiniti di Cantor; solenoidi, in grado di generare monopoli magnetici, che possono curare “epatite, tubercolosi, melanconia, sifilide, patereccio, l’amore per persone incompatibili”. Indizi, disseminati nello sporco e nella desolazione, di una quarta dimensione che non distingue fra interno ed esterno delle cose, privilegio di eventuali esseri quadridimensionali, che potrebbero quindi disegnarci una porta, sulla fronte, ma non esternamente, dall’interno dell’osso cranico, una porta che consenta così al nostro cervello di vedere. L’interno del corpo è un’aspirazione: Mircea, sognando di essere un tatuatore, dopo aver disegnato su ogni centrimetro della propria pelle, ne discende all’interno: “Mi sono tatuato gli emisferi cerebrali, il midollo spinale e i nervi craniali, dando loro dei numeri come si fa nelle tavole di anatomia. Mi sono tatuato i polmoni, il cuore, il diaframma, i reni, coprendoli con città sconosciute, telescopi, insetti, sistemi solari”.

Un’evasione, forse, tutto è un’evasione. Citando l’Abbot di Flatlandia, Mircea si chiede come può un punto fuggire dalla sua prigione, disegnata sulla pagina, un semplice quadrato che però lo circonda completamente. La risposta è banale. Sebbene al punto sembri impossibile, si potrebbe liberare facilmente, gli basterebbe staccarsi dalla pagina, sollevarsi in modo perpendicolare verso la terza dimensione. Ma per un essere bidimensionale quel semplice passaggio è inconcepibile. Lo stesso potrebbe fare, se lo volesse, il carcerato di un fumetto: evadere sollevandosi dalla pagina. E Mircea a questo aspira: innalzarsi dal mondo in una assurda, complessa, sfuggente quarta dimensione; riuscire in questo modo a evadere con relativa facilità. Il delirio come “parte più preziosa della realtà”. E la Bucarest grigia e triste si anima così di ipercubi, immagini di Hinton, cubi di Rubik, bottiglie di Klein, frattali di Mandelbrot; aule scolastiche infinite, tanto che non bastano le lettere di tutti gli alfabeti per classificarle, come gli infiniti di Cantor; solenoidi, in grado di generare monopoli magnetici, che possono curare “epatite, tubercolosi, melanconia, sifilide, patereccio, l’amore per persone incompatibili”. Indizi, disseminati nello sporco e nella desolazione, di una quarta dimensione che non distingue fra interno ed esterno delle cose, privilegio di eventuali esseri quadridimensionali, che potrebbero quindi disegnarci una porta, sulla fronte, ma non esternamente, dall’interno dell’osso cranico, una porta che consenta così al nostro cervello di vedere. L’interno del corpo è un’aspirazione: Mircea, sognando di essere un tatuatore, dopo aver disegnato su ogni centrimetro della propria pelle, ne discende all’interno: “Mi sono tatuato gli emisferi cerebrali, il midollo spinale e i nervi craniali, dando loro dei numeri come si fa nelle tavole di anatomia. Mi sono tatuato i polmoni, il cuore, il diaframma, i reni, coprendoli con città sconosciute, telescopi, insetti, sistemi solari”.

Ma quando Mircea incontra il grande amore, Ştefana, e la sposa, le vive accanto, ecco che le fabbriche smettono di squarciarsi per mostrare il loro tessuto organico, la scuola diventa un semplice caseggiato, la casa non gli si apre più in migliaia di stanze, ma collassa nelle quattro soltanto che la compongono. Con lei accanto Mircea non ha più bisogno di evadere. “Questo era per me il matrimonio: la gioia di avere un secondo corpo”. Ma la normalizzazione non è destinata a perdurare.

Il mondo si è riempito di milioni di romanzi che eludono l’unica ragione di essere che la scrittura abbia mai avuto: quella di comprendere te stesso fino in fondoSolenoide, Mircea Cărtărescu

Indagine istologica

Cărtărescu parla anche di letteratura, e lo fa col privilegio di scrivere con la voce di Mircea Cărtărescu il professore, che scrittore non è. Infatti il Mircea personaggio afferma, in tono liberatorio, che “la fortuna di non essere diventato scrittore mi ha spianato, paradossalmente, […] il cammino verso il vero senso della mia vita”. Perché la letteratura è “una macchina che produce dapprima felicità, poi delusione”, “vuoi sempre scrivere della tua vita e scrivi sempre soltanto di letteratura”. È un museo nel quale le porte sono solo disegnate, sono illusorie e, benché dipinte con particolari minuziosi, non si possono aprire. Gli scrittori non fanno altro che aggiungere altre porte, sempre false. Il Mircea personaggio quindi può affermare che “diversamente da tutti gli scrittori del mondo, proprio perché non sono uno scrittore, io sento di avere qualcosa da dire”. E il romanzo non è uno strumento neutro, perché “altera e rende ambiguo il significato delle vicende”. Del resto “l’arte non ha senso se non è evasione. Se non nasce dalla disperazione di essere prigioniero”. Evasione intesa nel significato di fuga da una prigione, non di intrattenimento; e infatti la letteratura non deve mai produrre sollievo. Mircea non vuole vedere la cavallerizza del circo come una fanciulla aggraziata e scintillante, nell’abito guarnito di paillettes, mentre si esibisce agile in sella agli animali. La vuole vedere com’è davvero: tubercolotica e piena di pidocchi, pronta ad andare a letto con chiunque in cambio di un bicchiere di assenzio.

Ciascuno porterà con sé, in braccio, la propria pelle scritta da ogni parte, con cui il Signore farà, raccogliendole tra le copertine della nascita e della morte, il grande libro della sofferenza umanaSolenoide, Mircea Cărtărescu

Valutazione finale

Tirare una riga in fondo ai complessi calcoli necessari per dissezionare e analizzare un romanzo-mondo; che costruisce, senza costruire; che racconta un mondo disastrato e lo mostra con occhi nuovi; che affabula per quasi un migliaio di pagine; è difficile. Chi ha la fortuna di poterlo leggere in un tempo ristretto potrà cogliere le assonanze delle varie parti, i rimandi alle altre opere dell’autore, i meccanismi che ritornano su sé stessi. Gli altri apprezzeranno la prosa poetica, le immagini vivide, i personaggi memorabili, i contrasti. Le opere di Cărtărescu, e questa non fa eccezione, possiedono il raro dono di ritornare, quando meno te lo aspetti. Stai camminando per strada, guardi una statua, o senti il grido di un bambino, magari noti la limatura di ferro sul pavimento di una vecchia officina, e le immagini vivide e visionarie della sua prosa ti tornano davanti agli occhi, si sovrappongono al reale, ma non lo cancellano, lo integrano sempre.

E per concludere, un difetto.

Una fase lunga, ricorrente, del romanzo, mi ha lasciato insoddisfatto. Quando Mircea il personaggio riporta ampi spezzoni del diario, nel quale annota, al risveglio, i propri sogni.

Innanzitutto il romanzo stesso è un “manoscritto”, del Mircea non-scrittore, che lo ricostruisce a partire da un diario. Si può dire, senza sbagliare troppo, che Solenoide assomigli molto a un diario, ne sia l’evoluzione organizzata, e quindi non si ravvede la necessità di inserire, in un “quasi diario”, anche pezzi interi del “diario origine”. Ma su questo punto si sorvolerebbe senza problemi, se non fosse per quanto segue.

Il romanzo è onirico, il sogno è una presenza costante, fusa con la realtà. Il sogno è, si può dire, il suo punto di forza. Il successo della storia, e in generale dell’opera omnia dell’autore, è l’integrazione di due mondi ugualmente assurdi (la Bucarest reale e quella immaginifica di Cărtărescu) in un sistema solo, organico, funzionale. Perché allora aggiungere, a questo mondo onirico, anche i sogni come tali? Come tutti sanno, i sogni non interessano. Chiunque racconti agli amici e parenti quello che ha sognato, produce momenti di imbarazzo, ma soprattutto di noia; e le lunghissime descrizioni dei sogni di Mircea, fortunatamente evidenziati in corsivo nel testo, in modo da permetterne un salto agevole, questo fanno: annoiano. Questa esposizione massiva e palese di sogni ottiene lo spiacevole e paradossale effetto di allontanare dal testo onirico; in modo analogo a quando, sperando di alimentare un vivido incendio, si butta al suo centro una tanica di benzina. La cui esplosione però, anziché ingigantire le fiamme, spazza via l’aria, comburente necessario, e in tal modo le spegne.

Mi sento di nuovo un eletto, anche se in vista del disastro e della follia. Sento di nuovo che non sono solo, perché se sei un eletto, puoi sapere che esiste da qualche parte almeno un altro unico essere vivente: quello che ti sceglieSolenoide, Mircea Cărtărescu

L’autopsia di un cadavere non è una recensione. Ispezionare l’interiorità di un libro: per la comprensione dei meccanismi organici, la mimesi della finzione.